مجتمع بلا دين. للوهلة الأولى قد يجد البعض أن الفكرة “شنيعة”، أو أن المجتمع قد يكون على حافة الانهيار، مع انتشار واسع للسرقة، وغياب الأخلاق وغيرها من المشاكل الاجتماعية.

الفكرة الشائعة أن الدين هو الضابط الاجتماعي للأخلاق في المجتمعات، سواءً كانت صغيرة أم كبيرة، عربية أم أجنبية، قديمة منذ التاريخ أو جديدة ومعاصرة.

قد يجادل البعض أن الدين موجود منذ بداية البشر، ولولاه لكنا نعيش شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف.

اليوم في زمن التطور التكنولوجي، زمن الانفتاح العقلاني وحوار المنطق، كثير من الدول اتخذت منحى العلمانية والمدنية في بناء نظامها السياسي والاجتماعي، مبتعدة عن تنظيم القوانين على أساس ديني، وربما على رأس هذه الدول الصين.

لكن هنا أجد أنه يتوجب عليّ التنويه لحالة هامّة، أن العديد ممن يقولون عن أنفسهم متدينين، هم مؤمنون بوجود إله، أما فيما يتعلق بالتعاليم الدينية، فهم انتقائيون، يختارون ما يرونه مناسباً، سواءً على الصعيد الشخصي او الاجتماعي.

ما السبب وراء تعلق الأفراد بالدين؟

سيجادل البعض أن الإيمان ينبع من الذات، ولا أستطيع الجدال مع هذا، فبأقصى لحظات الضعف والحاجة يبدأ الدعاء والاستنجاد لمخلّص.

ما يتجاهله الكثيرون عند التفكير بهذه القضية هو حالة الطفولة التي عاشوها، فهي ما تشكل نواة الشخص التي سيكبر عليها، وسيكون من الصعب تغييرها. فالطفل لا يعرف إله ولا يعرف دين، وبالتأكيد لم يختر دينه أو البلد الذي سيولد فيه أو حتى اسمه – على الأقل في فترة حياته الأولى، ولكن مجتمعه وبيئته تفرض عليه هذه الأفكار.

ولكونه طفل، فمصدره للمعلومات الموثوقة والغير قابلة للنقض هي الأهل بشكل أساسي، ومن ثم كبار مجتمعه الصغير، وهذا ما يخلق عند الفرد قناعة قوية بأن إيمانه ينبع من ذاته. والحقيقة أن أيمانه نابع مما تعلّمه في طفولته.

والسؤال هنا، إن تتبعنا الأمر كما ذكر سابقاً، سنصل إلى أحد الأفراد يمكن القول عنه أنه “أوجد الإيمان”، فلم يكن عليه تأثير من أسلافه أو غيرهم، فكيف حصلت هذه الفكرة للمرة الأولى؟

للإجابة على هذا السؤال سنعود للإنسان القديم، الإنسان البدائي، الذي كان ينام في العراء أو في الكهوف، والذي كانت تقتصر معرفته على غريزة البقاء بشكل رئيسي.

ولكونه “بدائي” فالعديد من الظواهر الطبيعية التي كانت تحصل هي غير مفهومة السبب، وربما أبسطها البرق والرعد، فكيف لكائن بسيط أن يفسر هذه الظاهرة الغريبة؟

الفضول وخَلق الأنماط

هنا سأقتبس الفكرة عن الفيزيائي الشهير “كارل ساغان” فهو يصف أدمغتنا على أنها:

آلة لخلق الأنماط

حيث أننا نحاول أن نربط حوادث وأفكار غير متصلة ببعضها، نخلق الارتباطات في أمكان ليست موجودة فيه أحياناً.

ولهذه “التقنية” فضل كبير لتطورنا كعِرق بشري، فبات الانسان القديم أمهر بالصيد، لأنه استخدم الكمائن بدلاً من الجري وراء الفريسة على سبيل المثال.

كما أن قدرتنا الكبيرة على خلق الأنماط، شكلت لدينا الفضول، وهما الأساس ونواة الفكر العلمي الذي وصل بنا إلى حضارتنا اليوم.

بالعودة للبرق والرعد، الانسان القديم لم تتوفر لديه الأدوات أو التقنيات أو حتى المعلومات الكافية ليقول إن السبب هو تفريغ كهربائي بين السماء والأرض، ولكن هذا لم يمنعه من السؤال: ما السبب؟

لا بد أنه تم طرح العديد من الإجابات، ولكن ما بقي منها ونظر له على أنه الأكثر إقناعاً (لحضارات معينة على الأقل) هو أن هناك شخص في السماء يسبب هذه الظاهرة. بعض الحضارات أسمته “زوس” وبعضها الآخر أسمته “ثور”.

يمكن تطبيق هذا المثال على الكثير من الحالات، فبالنهاية لكل سبب مسبب، ويبدو أن أكثر الحلول منطقية في ذاك الوقت أن يكون المسبب شخص ذو قدرات أكبر وأعظم من أن نستطيع فهمها.

وشخص بهذه القدرات، يستحق أن تقدم له الأضحيات طلباً للمساعدة أو “لكف البلاء”. فأي خطأ قد يغضبه، سيكون سبباً للمجاعات، والخوف والموت.

الثورة العلمية

مع مرور الزمن استطاع الانسان ترويض أفكاره وبدأ يبحث عن أسباب أكثر منطقية لتفسير ظاهرة أو أخرى؛ فالأرض لم تعد مسطحة، كما أنها ليست مركز الكون، والبرق والرعد ليس غضباً من زوس، وعلى هذا الطريق، تحولت تلك المعتقدات إلى أساطير محكية، وقصص وأفلام في عصرنا الحديث.

وقد تكون الثورة العلمية وما رافقها من اكتشافات كبيرة أحد أهم العوامل التي أثرت على مجتمعات متنوعة لتبتعد عن الدين؛ فالصين على سبيل المثال بتعداد 1.4 مليار نسمة تشكل حوالي 18.59% من سكان الكوكب، نسبة الأشخاص اللادينيين فيها 90%، أي حوالي 1.2 مليار نسمة، وذلك بحسب احصائيات 2019 من “World Population Review”.

الدين والأخلاق

غالباً ما يتم الربط بين الدين والأخلاق، حيث أن التعاليم الدينية غالباً ما تدعو إلى المحبة والوفاق وتمنع ما هو خاطئ؛ كالسرقة والقتل والتحرش وغيرها.

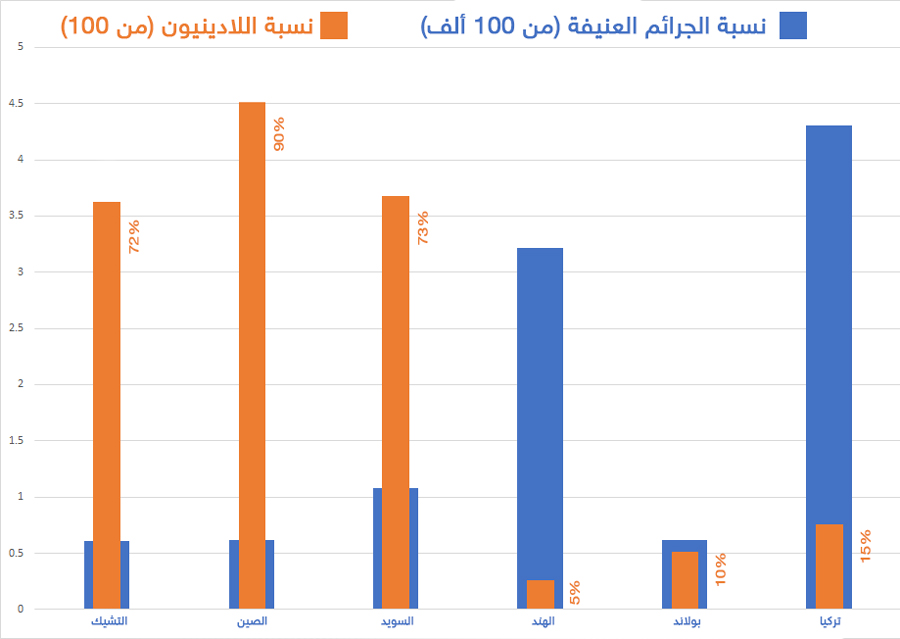

ومع ذلك نرى نسبة الجرائم العنيفة في دول مثل التشيك 0.61 جريمة (لكل 100 ألف نسمة)، والصين والتي يعاني جزء كبير منها من الفقر 0.62 جريمة (لكل 100 ألف نسمة)، أما السويد التي يعد 73% من سكانها، لادينيين، فنسبة الجرائم العنيفة فيها 1.08 (لكل 100 ألف نسمة)، والاغتصاب 63.5 (لكل 100 ألف نسمة) وهي في المرتبة الخامسة عالمياً كأكثر الدول التي يحصل فيها حالات اغتصاب.

وعلى الناحية الأخرى الهند ذات 1.36 مليار نسمة، والتي يشكل اللادينيون منها 5% فقط، فنسب الجرائم العنيفة فيها 3.22 (لكل 100 ألف نسمة)، وبولاند التي تشمل 90% من سكانها من المتدينين، فنسب الجرائم فيها 0.67 (لكل 100 ألف نسمة).

أقل ما يمكن قوله بالنظر عن كثب لهذه الإحصائيات أنه لا يمكن الربط المباشر بين نسب الجرائم أو “أخلاق” مجتمع ما، بمدى شعبية الأديان في هذه المناطق.

إن لم يكن الدين هو الرادع لفعل السوء، ما الذي يدفع الأفراد للقيام بالصواب؟

لعل أفضل من قدم إجابة منطقية وعلمية، هو عالم الأحياء الشهير والكاتب البريطاني “ريتشارد دوكينز” في كتابه “الجين الأناني – Selfish Gene” الصادر عن جامعة أكسفورد.

يشرح دوكينز” في كتابه “الجين الأناني” أن هدف الكائنات الحية بشكل عام – ومنها البشر، الاستمرارية، أي المحافظة على الحمض النووي لينتقل لأجيال أخرى.

فعدما يقوم الإنسان بفعل ما، فذلك يترافق مع إفراز الجسم لهرمونات معينة، والرئيسي منها في حالتنا هذه هي: “الدوبامين – Dopamine” و”الأندروفينات – Endorphins” و”الأوكسيتوسين – Oxytocin” و”الغريلين – Ghrelin”.

عند نسب معينة لهذه الهرمونات الأربع، نشعر بالسعادة، وبالتالي بالرضا عن الذات. واختلاف هذه النسب أو مزجها مع هرمونات أخرى، سنشعر بمشاعر مختلفة.

هذه المشاعر هي طريقتنا في تحديد الأفعال الصحيحة من الخاطئة، فالجميع يريد أن يشعر بالسعادة، فيقوم بمزيد من الأعمال الجيدة.

وهنا أريد أن أنوه لفكرة هامة، أن مفهوم الخير والشر، الخطأ والصواب، هي أمور نسبية، قد تختلف من فرد لآخر، ومن زمن لآخر، فشعوب المايا أو الفايكينغ على سبيل المثال تقبلوا قضية الأضحيات البشرية، في حين أن اليوم، مجرد التفكير بالموضوع يبدو خاطئاً.